【第6回】「かまどベンチ」製作高校 & 防災イベントへ潜入取材!

新しい年を迎えてからあっという間に1月も最終日。皆さま、いかがおすごしですか?

今回記事を担当するのは普段鳥取でフルリモートでお仕事をしている私、井髙です。

新年に決めた今年の漢字「支」をともすれば忘れそうになる私ですが、

周りの方々を支え、また、支えられている周りの方々への感謝を忘れない

という心持ちで今年一年走りきりたいと思います。

さて、本日1/31は《防災農地の日》です。

《防災農地の日》は「ぼう=1 さい=31」(防災)と語呂合わせで読めること、

阪神淡路大震災で、農地やため池が都市部の重要なオープンスペースであることに気づき、防災空間として認識されたことから認定されました。

2月号のこちらの内容、少し早めてこの日に配信したのには理由(ワケ)があります!

実は、「かまどベンチ」を製作した高校は、「鳥取県立倉吉農業高等学校」。そう、「農業高校」なのです!

こちらの「鳥取県立倉吉農業高等学校」には、教育の柱として、「地域防災を推進する」ことが盛り込まれており、「防災教育」も積極的に取り入れられています。

実は、鳥取での取材は2回目です。2021年7月の豪雨による停電の際、弊社の発電機エルソナが実際にガソリンスタンドで活躍した事例があり、その際も、インタビュアー・ライターとしてかけつけました。

再び、記事を通して鳥取を紹介できるのを、とても嬉しく思います。

前半では「かまどベンチ」製作高校、後半では「防災イベント」にそれぞれ潜入してまいりました。

《防災農地の日》にぴったりのこちらの企画、はりきってご紹介してまいりたいと思います!

長文になりますが、ぜひ最後までお付き合いください。

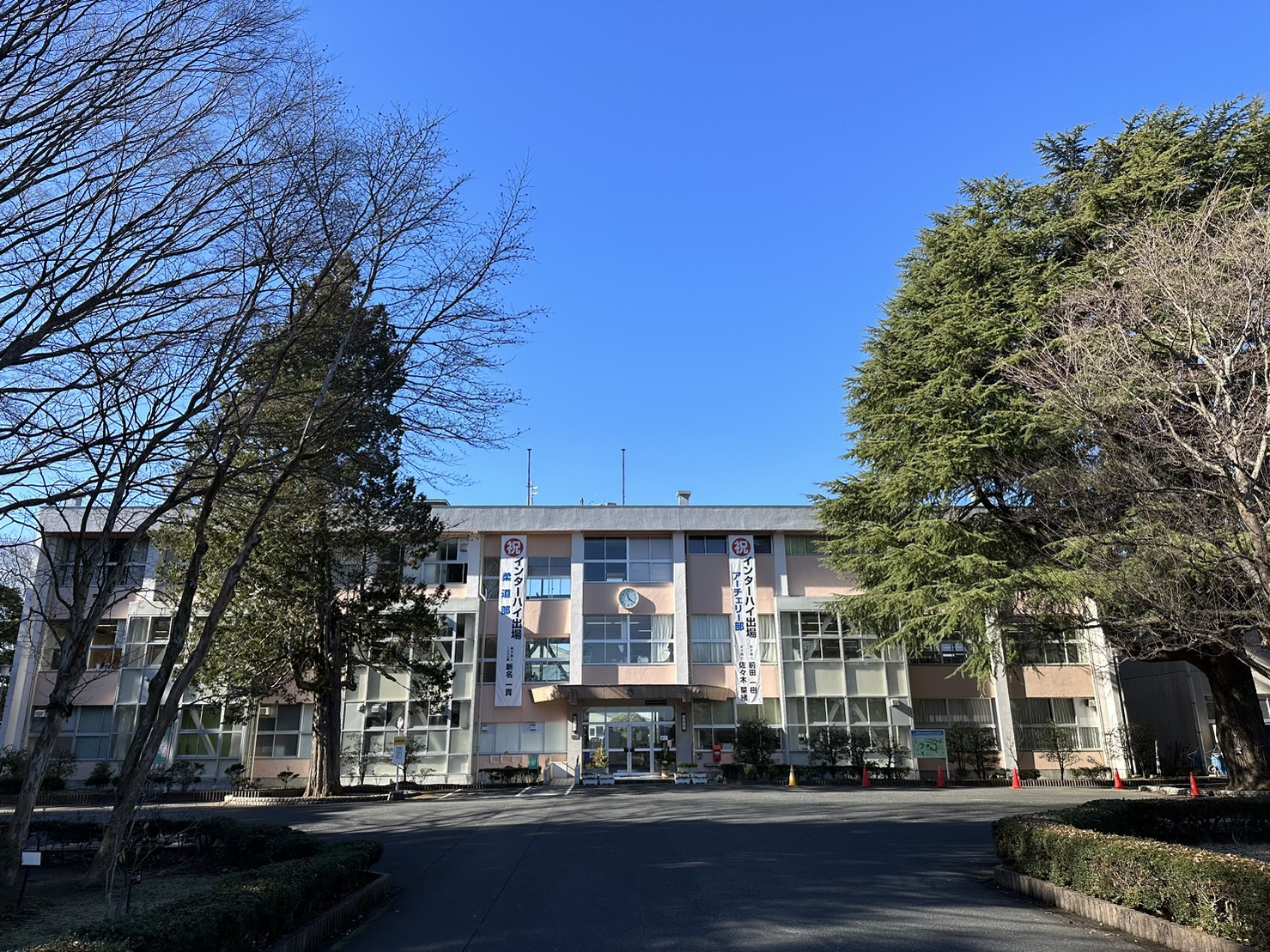

訪れたのは、鳥取県立倉吉農業高等学校。創立137年の歴史ある高校です。

生物科・食品科・環境科と3つの科があり、寮もあり全国から多くの学生が集まっています。全国農業高校お米甲子園などのコンクールでは、過去8年連続で金賞を受賞するなど、数々の実績があるそうです。

生物科には畜産コースがあり、実際に牛や豚など家畜の世話も行われています。

実は、こちらの高校には息子と農業体験で訪れたことがあり、

その際はエリンギの植菌体験と乗馬体験をさせていただき、

たくさんの動物に子供達も大喜びでした。

今回お話を伺うのは環境科 森林・土木設計コース 土木専攻のみなさん。

環境科 土木専攻の生徒のみなさんと実習教論 川本 壮一郎様(写真左)と講師 谷尾 伸一様(写真右)

実際に訪れた日は、ちょうど「かまどベンチ」を使っての授業の真っ最中でした。

鳥取県は梨の生産が有名で、特に二十世紀梨は全国一位の収穫量を誇ります。

実際に農業高校の生物科 園芸コース 果樹専攻でも梨を栽培されていらっしゃるそうです。

梨の木は、毎年、大きくなりすぎた枝を伐採し、手入れをする必要があり、伐採した枝が大量にでてしまうのですが、農家の皆さんはその処理に毎年困っていらっしゃるとのこと。

何か有効活用できないかと、剪定後1年目の枝(写真左)と剪定後3年目の枝(写真右)で

火をおこす際の薪として利用する実験をされていらっしゃいました。

実験結果はというと…

剪定後1年目の枝は水分量が多く、薪として利用は難しかったが、剪定後3年目の枝は水分が抜け、薪として十分利用することができたようです!

今後、「かまどベンチ」での薪として再利用することもできそうです!

剪定後3年目の枝(写真右)では見事火をおこすことができました!

実は鳥取県では2000年10月6日に発生した鳥取県西部地震(マグニチュード7.3)をはじめ、

度々大きな地震がおこっております。

2016年10月21日鳥取県をおそった中部地震(マグニチュード6.6)の際には、

体育館の壁が壊れたり、更衣室の瓦屋根の瓦が落ちるなどの被害があり、

実際に停電もあったそうです。(停電の復旧までには1日程度)

地震があってすぐは、まず校庭に避難し、その後、安全を確認し、

生徒の皆さんは土木専攻のヘルメットを順番にかぶり、校舎へ入って荷物を持ち出されたとのこと。

当時、私はまだ関西に住んでおりましたが、中部地震後、鳥取へ帰省した際に

瓦屋根が崩れ、ブルーシートで屋根を覆われたたくさんの住宅を

目にしたときの衝撃はまだ鮮明に覚えています。

この地震を経験している生徒さんも多く、そうした被災経験をふまえて、

ライフラインが止まっても火がおこせるかまどの必要性を感じ、

「かまどベンチ」の製作が行われました。

また、倉吉農業高等学校は、「指定避難所」に指定されており、避難人数は522人と想定されています。

「指定避難所」として防災機能を高め、またイベントの際のベンチ不足の解消からも、災害時や平時でも使用できる「かまどベンチ」の製作が行われたとのこと。

実際に「かまどベンチ」は野球場の外側に設置されており、野球観戦の際に「かまどベンチ」に座って観戦することができます。

また、倉吉農業高校では年に一度、生徒の皆さんがつくられたソーセージや味噌・醤油などの食品や農産物、花の苗などを販売する「学校祭」があります。

地域の皆さんも楽しみにされており、毎年たくさんの方が来場されるそうです。

その「学校祭」で「かまどベンチ」で作ったピザやパンなどの食べ物を屋台で提供したいとの思いもあり、製作にあたられました。

(実際には、新型コロナウイルスの影響から、ここ数年は、調理した食品の販売はされていないそうです。)

平時でも、災害時でも使えるというフェーズフリーな設備であることも、「かまどベンチ」製作にあたられたポイントであるようです。

「かまどベンチ」を既製品として購入すると約20万円。

また、同じく手作りする場合は材料費で約5万円程度必要となります。

(製作費・設置人件費は除きます。)

倉吉農業高等学校では、校内にあった廃材を使用したため材料費は0円とのこと!

およそ6ヶ月の時間をかけ、たくさんの工程をこなして生徒のみなさんの手で作り上げられました。

\ 素晴らしい / の一言につきます!

また、倉吉農業高等学校のみなさんがすごいのは、

実際に作られた「かまどベンチ」を使っての運用方法などもしっかり考えられていること。

『学校祭』で自衛隊の方に来ていただき、自衛隊の車両との連携で

_______________

自衛隊の車両=200食

かまどベンチ=100食✕4=400食

_______________

200食+400食で600食つくることができるそうです。

これにより、倉吉農高への最大避難人数の522人分をまかなうことができます。

また、実際に『学校祭』にこられた地域の皆さまにアンケートも実施されました。

________________

・日本中の公園に広がると良い。

・いろいろな用途に使えるのは良い。

________________

など、概ね高評価だったそうですが、

________________

・使えるか不安。

・使い方を知らない人も多いので、知らせる事も大事。

________________

といった声から、今後、座面に使用方法動画のQRコードを貼り付け、

使用法がすぐに見られるように改良されるそうです。

動画はすでに製作されており、こちらからご覧いただけます。

たくさんの生徒さんが出演されており、「かまどベンチ」の使い方や

役割が分かりやすくまとめられていますので、ぜひ御覧ください。

(※動画は約3分です。音が出ますので再生時は音量にご注意ください。)

今回の取材を通して、高校生の皆さんが、このように実際に製作にあたられ、運用方法なども考えられたり、『学校祭』でアンケートをとられるなど、地域の皆さんに寄り添った防災を考えられており、大変素晴らしい取り組みだと思いました。

地域の皆さんにとっても、このような高校が近くにあるのはとても心強いのではないでしょうか。

実際に災害にあった際、一人の力でできることは限られます。

しかし、『共助』の思いで、お互いに思いやり、

支え合えるような取り組みがあれば、乗り越えられることもふえ、

何より思いやりの気持ちが、災害を乗り越える力に繋がるのではないでしょうか。

お話の中で、この「かまどベンチ」を倉吉農業高校以外にも設置し、

普及させたい、防災訓練等でこのような「かまどベンチ」があるということを周知し、

使い方を説明し、災害時に備えたいという思いも伺いました。

「倉吉農業高等学校」の今後の取り組みも、とても楽しみです。

後半では親子で参加した防災イベントの内容を紹介します!

息子が学校からもらってきたお知らせから、

近くの施設で防災イベントがあると知り、親子で体験してきました!

その名も「起震車体験&非常食を作っちゃおう!」

琴浦消防署の中村知志さん(写真左)と増田有吾さん(写真右)

実際に琴浦消防局から消防士のみなさんがいらっしゃって、

参加者に向けて体験をしてくださいました。

(※動画は約1分です。音が出ますので再生時は音量にご注意ください。)

「起震車」ではさまざまな震度の揺れを再現することができます。

震度7を体験したのですが、机の下に潜ったものの、

机の下で隣の人と頭をぶつけてしまうほどの強い揺れでした。

以前、他の防災イベントで起震車にのったこともあるのですが、

その時の感覚を忘れてしまっており、やはり時々こういったイベントに参加し、

防災意識を高める必要があると思いました。

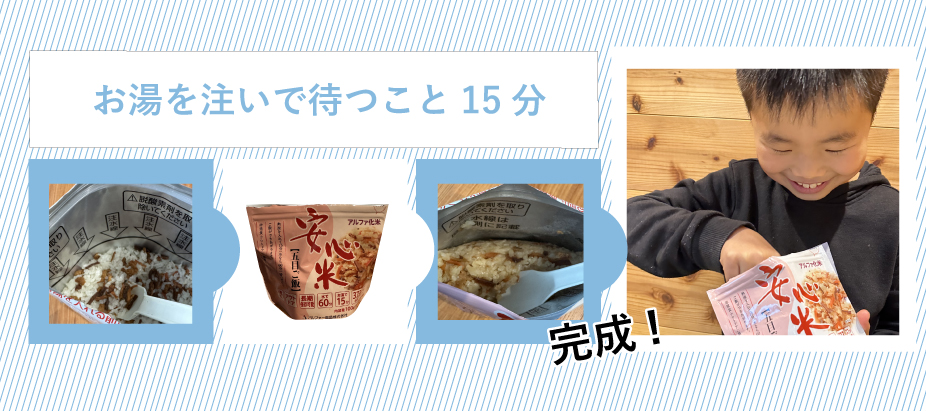

また、アルファ化米の非常食もいただき、実際に作ってみることができました。アルファ化米は、炊いたり蒸したりしたお米を、熱風で急速乾燥させたものです。

4種類のうち、息子は「五目ご飯」が気に入ったようで、「うーん♫ 飽きない味♪」とご満悦でした。

袋の中にはスプーンも入っており、お湯をそそげば15分、水を注ぐと60分で食べることができます。

今回はお湯を注いですぐにできたのですが、停電した際には電気ポットなども使えない可能性があり、

また、そもそも水がなければ作ることができないので、

非常食を備えていても、電力や水の確保も必要だと改めて思いました。

親子で参加したため、実際に「帰り道で地震があったらどうする?」

「一人でいるときに地震があったらどうする?」など

具体的な話も想像しながらできたのがよかったです。

明日の用意や、週末のスポーツの試合など、日々の暮らしに追われる毎日ですが、

実際にこうしたイベントがあれば足を運び、防災について考え、備えておきたいと思います。

この防災イベントに参加したことをきっかけに有事に備えて連絡手段の相談や、

非常食のストックについてなど家族で話し合うことができました。

ついつい日常生活を優先してしまい、ソナエルことは後回しになってしまいますが、

みなさんも、ぜひこうしたイベントがあれば足を運び、災害について考えてみてください。

また、実際に体験されましたら、イベントの感想などもぜひきかせてください。

みなさまからのコメントもお待ちしております。

最後になりましたが、年明けの忙しい時期、取材にご協力いただきました倉吉農業高校の皆さま、琴浦消防署の皆さま、ほくほくプラザの皆さま、本当にありがとうございました。

(ライター 防災士 井髙 沙織)

G&ECOの社員は全員「防災士」です。『暮らしに寄り添う身近な防災』をテーマに取り上げ、月1回連載を行っております。G&ECOの最新情報や「ジーエコぼうさい」のコラムを配信しておりますので、ぜひ「メルマガ登録」していただき、私達と一緒にソナエル力を身につけましょう!

「ジーエコぼうさい」のコラムやG&ECOの最新情報が届く

“メルマガ配信” 希望の方はこちらから