ジーエコぼうさい【第24回】2024年振返りレポート 災害現場での「LPガス」の頼もしさを実感!

こんにちは。

今回記事を担当させていただく東京本社の“みやもん”こと宮本です。

2024年は、日本各地で自然災害が相次いだ年として記憶されることとなりました。

特に1月1日に発生した能登半島地震は、

その被害の大きさと復旧の困難さから、多くの人々の心に深い印象を残しました。

この地震では震度6強を記録した地域があり、家屋の倒壊や土砂崩れが多発しました。

長期間にわたる停電や断水が発生し、被災地の日常生活を大きく揺るがしました。

[被害]死者489人 負傷者1870人 行方不明者2人 家屋損壊14万9724軒

(2024年12月時点)

また、夏季には台風が次々と日本列島を直撃し、西日本を中心に大規模な浸水被害が発生しました。

さらに、8月には日向灘でM7.1の地震が発生し、初めて「南海トラフ地震臨時情報」が発表されました。

この臨時情報の発表は、2017年11月1日の運用開始以降で初めてのことであり、社会に大きな衝撃を与えました。

特急列車の運転取りやめやイベントの中止が相次ぎ、スーパーマーケットでは備蓄用品が品薄になるなど、

お盆期間中に影響が広がり、多くの人々の防災意識を高める結果となりました。

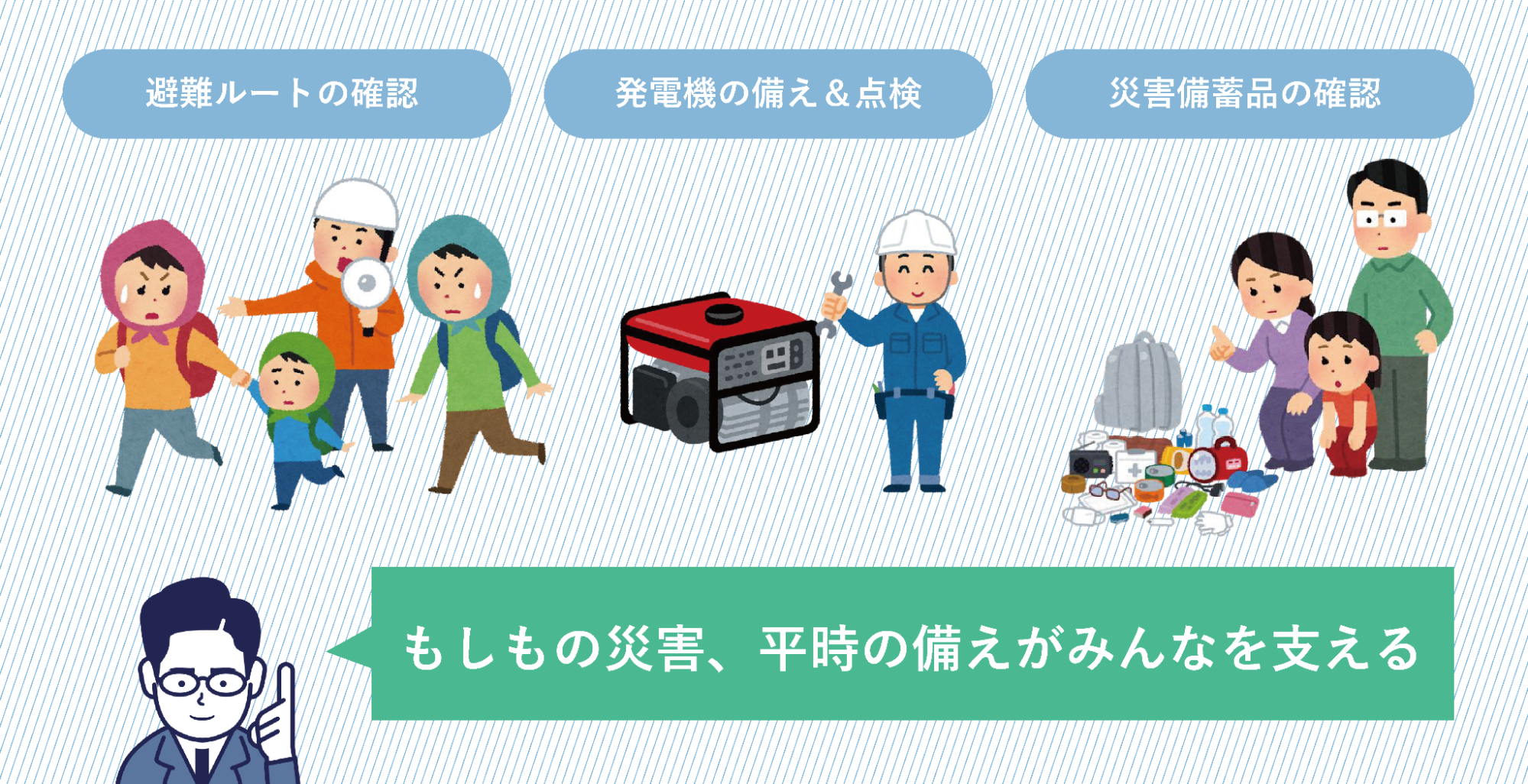

これらの災害は、自治体や民間企業にとって、防災対策の重要性を再認識させるきっかけとなりました。

今回は過去に発生した災害等を振り返りながら

明日災害が起こっても困らないようにするための電気の備え

災害現場での「LPガス」の頼もしさ

についてまとめていきます。

能登半島地震が発生した直後、

私たちG&ECOは速やかに現地支援を開始し、1月5日に石川県珠洲市を訪問しました。

震災により被災地では停電が発生し、多くの家庭や施設が電力不足に直面。このような状況下で、

災害現場にあるLPガスボンベを活用できる「エルソナ発電機(機種:GD1600SR)」を14台寄贈させていただきました。

避難所では照明やスマホ充電ステーションの電力源として、

また介護施設では介護ベッドなどの電動器具や冷蔵庫の運転を支える役割を果たしました。

支援活動を通じて、多くの現場担当者から感謝の声をいただきました。

「ガソリンは全然入手できないけど、LPガスは燃料の調達もスムーズに行えるため、非常に助かった。 」

という声もいただきました。

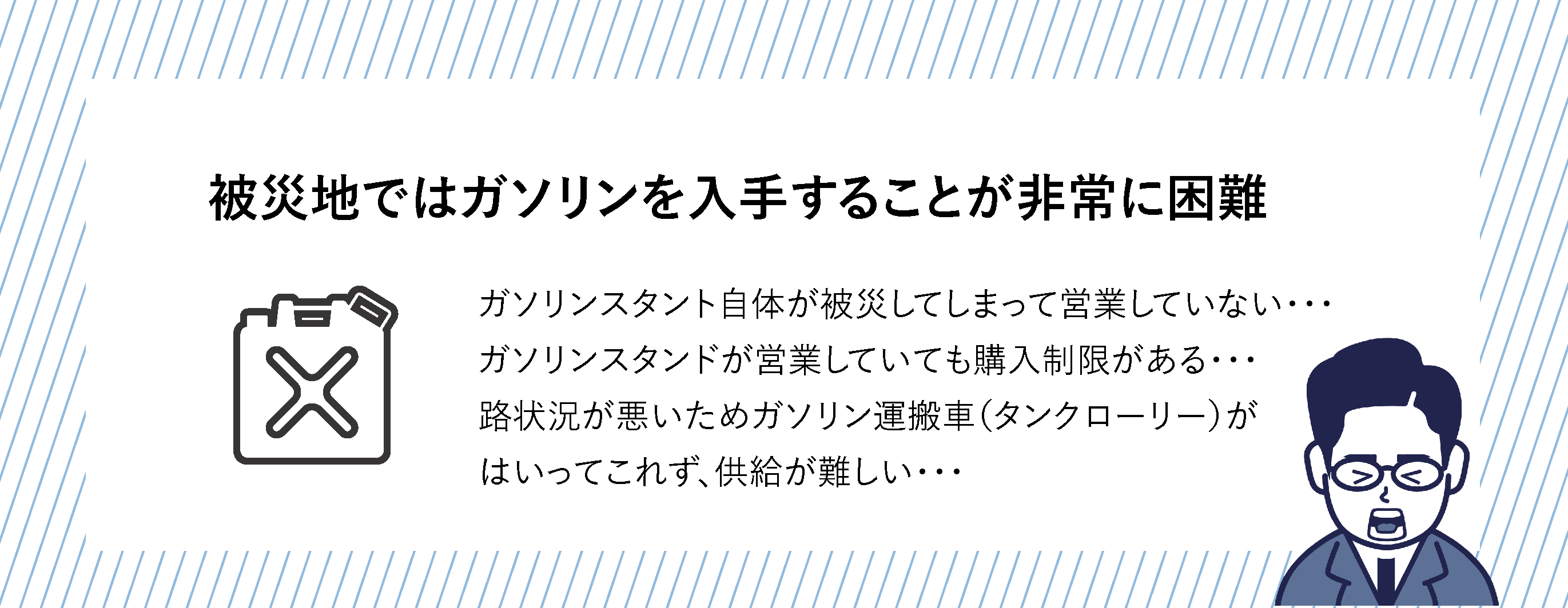

というのも、実際の被災現場ではガソリンを入手することが本当に困難になります。

営業しているガソリンスタンドがあったとしても、ガソリン購入には制限がかかり、

10Lまでしか購入できないとのことでした。

また、自家用車で車中泊をされる方が非常に多くガソリンの需要が激増するのですが、

道路状況が悪いためガソリン運搬車(タンクローリー)が入ってこれないのです。

需要に供給が全然間に合っていない状況に陥ります。

その一方、「LPガス」は自宅のガスボンベや、自治体から供給されたボンベを使うことができたので、

地元のみなさんからは重宝されました。

この経験を通じて、災害時における電源確保の重要性が改めて認識されると同時に、

「LPガス発電機」の有用性を実感することができました。

[ 被災地支援の様子はこちらでも詳しく紹介しています ]

ジーエコぼうさい 第17回 能登半島地震被災地支援レポート

https://g-and-eco.jp/projects/4013

災害発生時、停電は避けられない問題として生じます。

一般的に停電の復旧には3日から7日程度かかりますが、

この間、電力供給は避難所初動対応や医療支援、

情報通信の確保において極めて重要な役割を果たします。

災害発生直後には、

・スマートフォンや無線機の充電

・照明設備の使用

・医療機器の運転

・暖房装置の使用 など

電力が必要な場面が多岐にわたります。

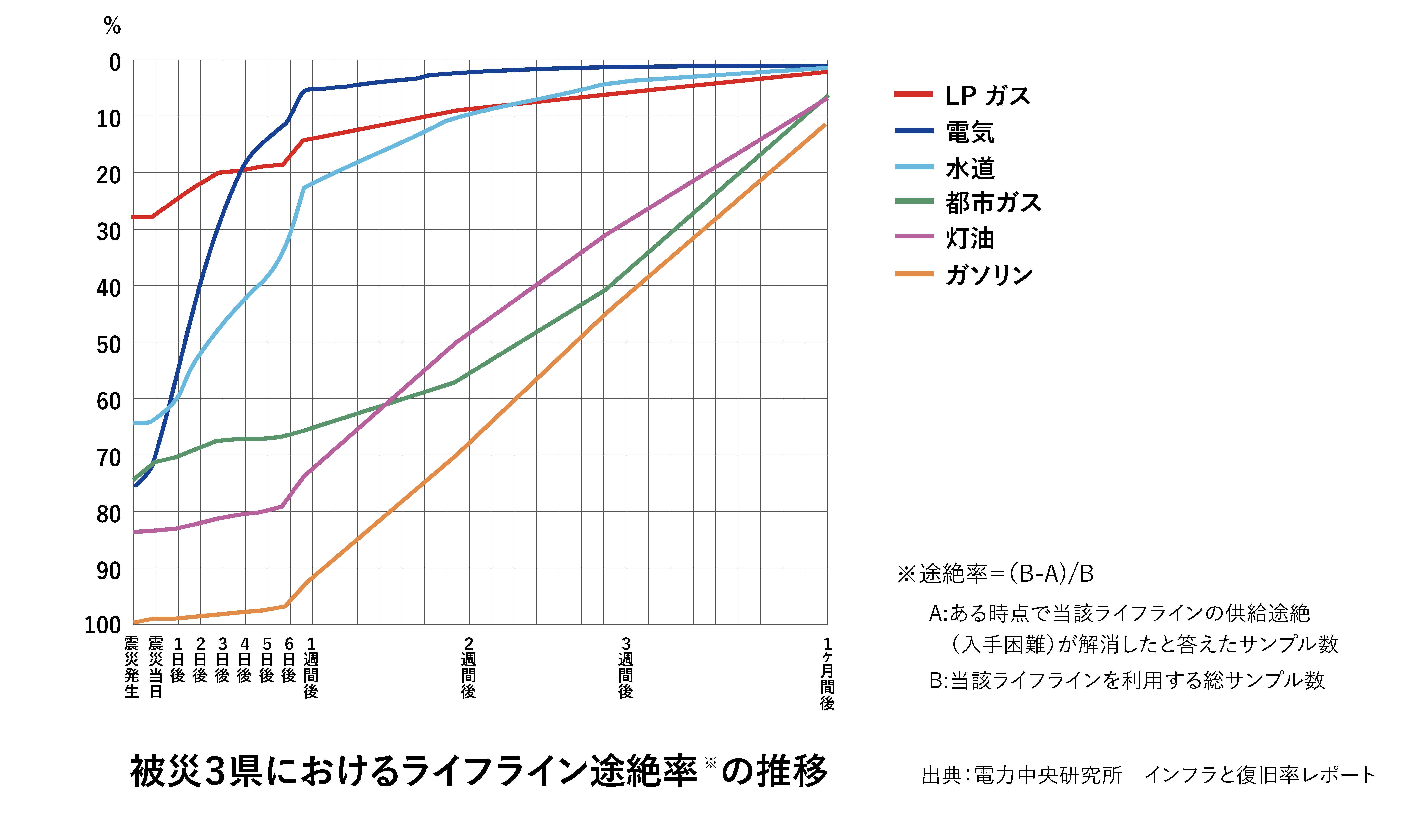

東日本大震災の調査では、ライフラインの復旧状況に関する重要なデータが得られました。

震災直後、ライフラインの途絶率は「電力」が最も高く、完全復旧までに約1週間を要しました。一方、「LPガス」は途絶率が最も低く、早期の安定供給が可能であったことが確認されています。このことから、「LPガス」を活用した発電機が災害時の初動対応において極めて有効であることが示されています。

最近、アウトドアなどでも利用されている「ポータブル蓄電池」は発災直後の電源として即座に使用できる便利さがありますが、12時間以上の連続使用では容量不足となるケースが多いです。

一方、発電機は蓄電池への補充電やスマートフォンの充電、避難所での照明確保などに活用でき、燃料がある限り安定して電力を供給できる利点があります。

特に「LPガス発電機」は、長期保管が可能で、災害時のエネルギー確保手段として非常に信頼性が高いといえます。

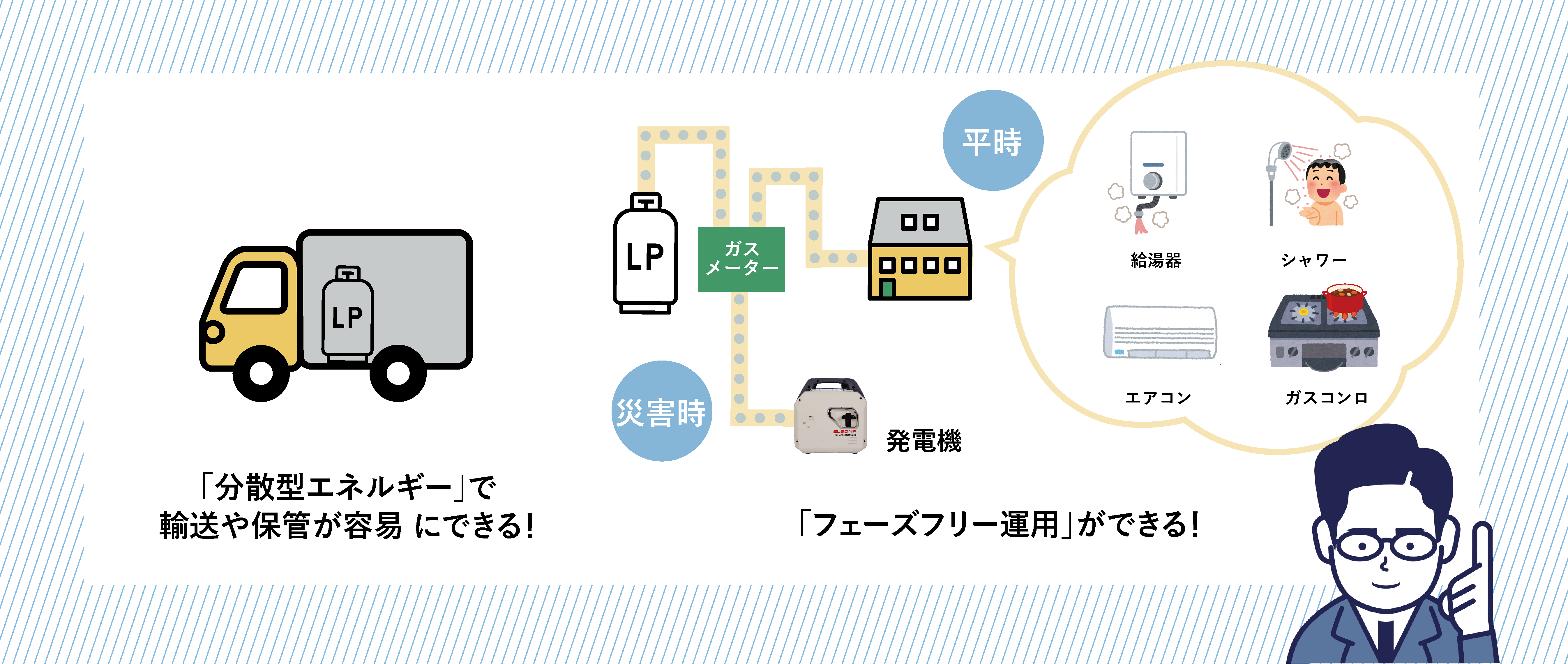

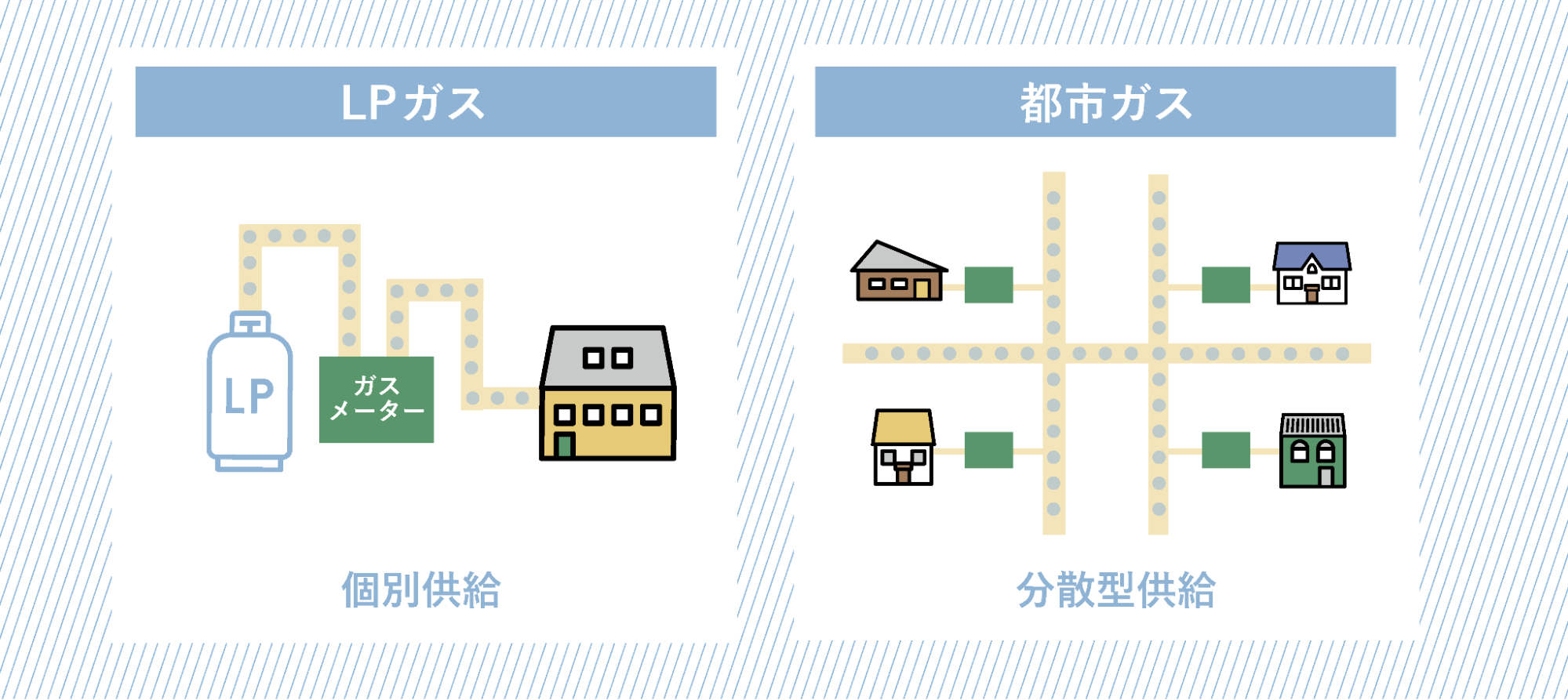

「LPガス」は、災害時にもその強靭性が発揮されます。

地震や台風による被害を受けにくい「分散型エネルギー」であり、

輸送や保管が容易であるため、災害時のエネルギー源として非常に信頼性が高いのが特徴です。

また、日常的に「LPガス」を使っている世帯の場合、平時は給湯などで使用しているLPガスで、

災害時には電気を作ることができるという「フェーズフリー運用」が可能となります。

※フェーズフリーとは…

平常時(通常の生活)と非常時(災害や緊急事態)を分けずに、日常生活の中で非常時にも役立つ考え方や仕組みを取り入れるというコンセプトです。この考え方は、特に防災や災害対策の分野で注目されています。

さらに、復旧が早いのも「LPガス」の特長です。被災しても、「LPガス」の場合は1戸単位での点検・修理で済み、ボンベから使用する場所までの配管も短く、迅速に復旧できます。

東日本大震災では、各地の避難所で「LPガス」の軒下在庫を活用した暖房・炊き出しなどがおこなわれ、

命をつなぐ役割を果たしたと報告されているそうです。

また、仮設住宅でも、発電、冷暖房、調理、給湯の主要エネルギーとして用いられました。

東日本大震災では「LPガス」が完全復旧したのは災害発生から41日後で、都市ガスより12日、電力より何と58日間も早く完全復旧を遂げました。

2024年度も数多くの自治体様から

「LPガスとガソリンの両方が使えるエルソナ発電機を説明してほしい」

という要望をいただき、日本各地の自治体を訪問させていただきました。

その際、自治体職員の方々から防災対策に関するさまざまな悩みが寄せられました。

中でも多く聞かれたのが「災害時の電源確保」についてです。

内閣府から自治体へは、災害発生後72時間の非常用電源確保を求める指針が示されていますが、実際には「燃料備蓄」と「メンテナンス」が大きな課題となっています。

例えばガソリンの場合、保管可能容量に制約があり、多量の燃料を安全に備蓄することが難しい現状があります。また、ガソリン発電機のメンテナンスには定期的な点検が必要であり、限られた人員や予算でその負担が重くのしかかっているとの声も少なくありませんでした。

このような課題に対して、「エルソナ(LPガスとガソリンの両用発電機)」は優れた解決策となります。

「LPガス」は長期間の保管が可能で、災害時でも安定した供給が期待できるため、自治体職員の方々からも高く評価されています。また機体燃料のため、発電機内に残留せず、ガソリン発電機と比べると格段にメンテナンスの手間を省くことができます。

これからの防災対策において、燃料の調達やメンテナンス負担を軽減できる機材の導入が重要であると考えられます。

最近の防災トレンドとして、防災トイレが注目を集めていますが、

災害時における「電気の備え」も同様に重要です。

停電時の電力供給体制を整えることで、

避難所の運営や医療活動、情報通信の確保がスムーズに行えるようになります。

ご家庭やオフィス、自治体などご自身が関わる様々な場面で必要となる備えは変わってきます。

今回の記事が「食料」「トイレ」「電気」など何が必要で、何が足りていないのか、

今一度見直していただき、災害にソナエルきっかけとなれば幸いです。

(ライター 防災士 宮本 裕太)

G&ECOの社員は全員「防災士」です。『暮らしに寄り添う身近な防災』をテーマに取り上げ、月1回連載を行っております。G&ECOの最新情報や「ジーエコぼうさい」のコラムを配信しておりますので、ぜひ「メルマガ登録」していただき、私達と一緒にソナエル力を身につけましょう!

// 過去連載分の「ジーエコぼうさい」の記事はこちらから //

///「ジーエコぼうさい」のコラムやG&ECOの最新情報が届く

“メルマガ配信” 希望の方はこちらから ///