災害時の電源確保は、被災地支援の生命線。

この度、藤田医科大学(愛知県豊明市)防災教育センターの若月様に、

弊社の発電機「ELSONA(エルソナ)」を導入いただきました。

大学と同じ敷地にある藤田医科大学病院は、日本最大規模の大学病院(1,376床)で愛知県の「基幹災害拠点病院(※1)」に指定されており、南海トラフ地震などの大規模災害に備えてBCP(事業継続計画)対策を強化しています。

藤田医科大学 防災教育センターの若月 徹教授と発電機ELSONA

藤田医科大学 防災教育センターの若月 徹教授と発電機ELSONA

災害時には重症患者の受け入れや、DMAT(災害派遣医療チーム)の派遣を行っており、

2024年1月1日に発生した能登半島地震では、1月2日に出発、被災地支援に取り組みました。

また、ドクターヘリ(※2)の運用を前倒しし、

数度にわたり能登半島との間を往復し、高齢者を中心とした患者の搬送も行ったそうです。

※1 基幹災害拠点病院とは、災害医療に関し、都道府県の中心的な役割を担う病院です。愛知県では、藤田医科大学病院と愛知医科大学病院の2つが指定されています。

※2 航続距離が長く、医療機器を積載しても飛行可能な大型のドクターヘリを導入。南海トラフ地震など大規模災害発生時には、三重大学医学部附属病院と浜松医科大学医学部附属病院の3者間での相互受け入れを含めた医療連携協定も結んでいます。

「なぜ発電機が必要なのか」ではなく、

「どういう発電機が本当に役に立つのか」

大学からは、2024年1月13日から5月26日まで教職員・学生による避難所生活支援と

災害ボランティアセンターの運営支援を続けられたとお聞きしました。

能登半島へ何度も足を運び、これまで24往復されたとのこと。

現地避難所生活の支援を続けるなかで見えてきた課題と、

現場視点での導入理由について、

藤田医科大学防災教育センターの若月 徹(わかつき とおる)教授にお話を伺いました。

藤田医科大学 防災教育センターの若月 徹教授

―藤田医科大学では、災害対策としてどのような取り組みをされていますか?

愛知県の「基幹災害拠点病院」である藤田医科大学病院を有する本学は、大規模災害においても医療を止めないためのインフラ整備を進めています。例えば、池や駐車場の上に設置した蓄電システムを使って電力を確保したりしています。非常用のガスタービン発電設備も3か所に設置していて、1週間分の電力をまかなえる体制を整えています。また、井戸水の浄化設備も導入し、病院で使用する水の自給体制も進めています。

また、災害時には重症患者の受け入れや、DMAT(災害派遣医療チーム)の派遣、

ドクターヘリの運用など、多岐にわたる支援体制を構築しています。

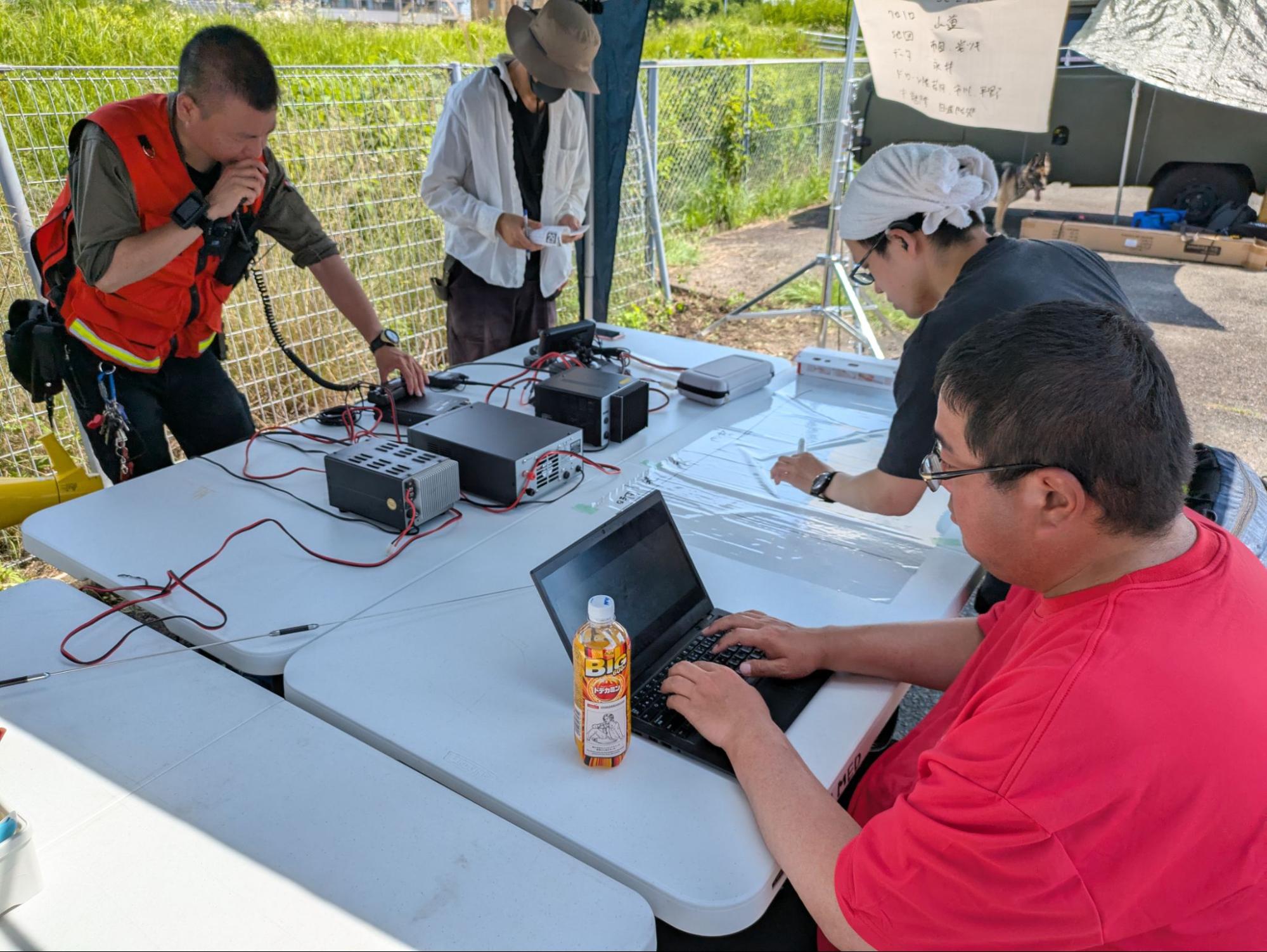

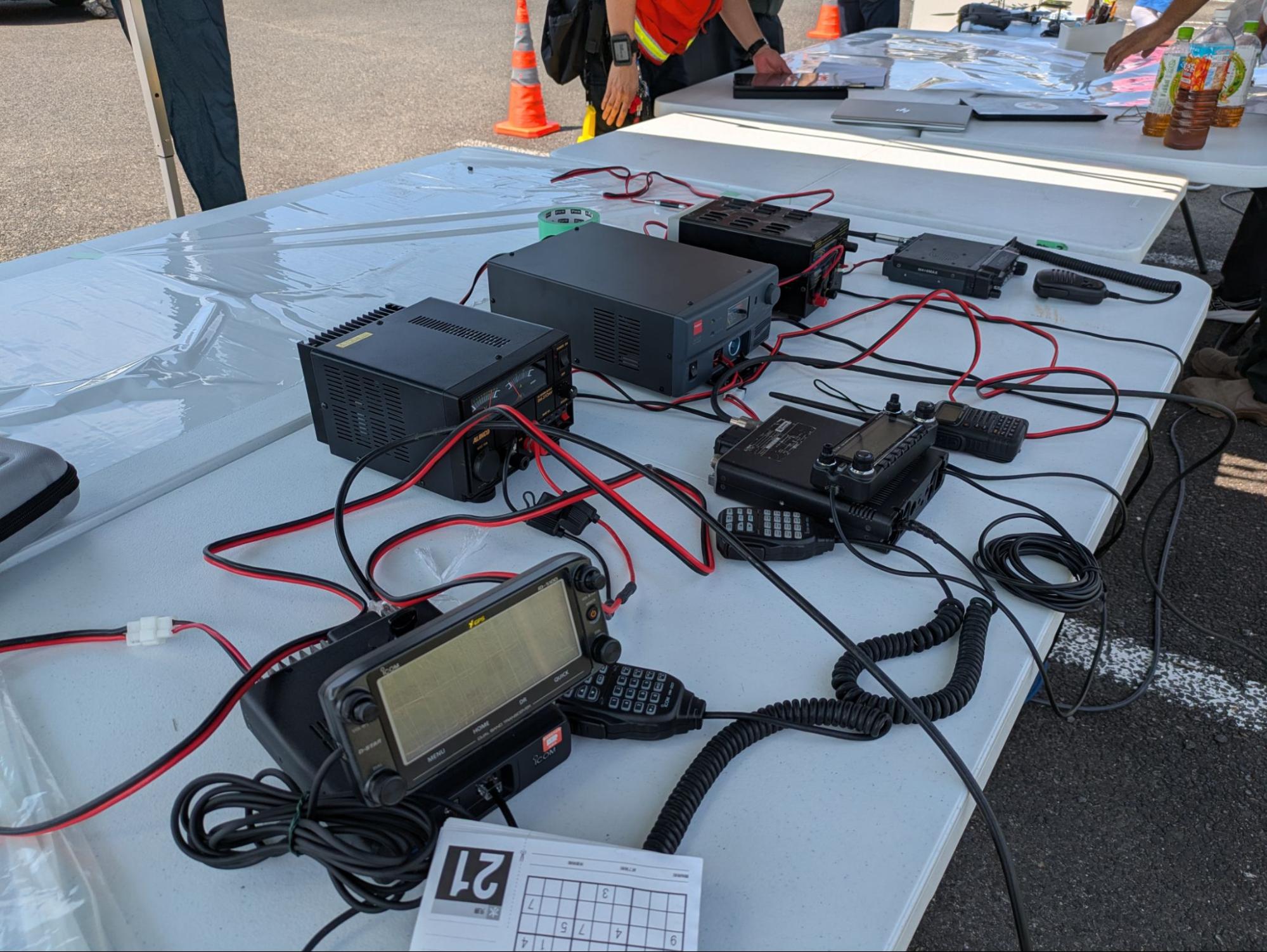

DMAT(災害派遣医療チーム)での活動の様子

2025年6月13日に封切られた映画『フロントライン』でも紹介されているように、2020年2月、ダイヤモンド・プリンセス号の船内で日本で初めての新型コロナウイルス集団感染が発生した際には、政府の要請を受け、開院前の岡崎医療センターで乗客乗員計128名を受け入れました。

藤田医科大学を運営する藤田学園では、あらゆる社会課題に対して柔軟に応えていくという「Fujita VISION 2030」を掲げ、「その時、いちばん動ける藤田学園へ」をスローガンに、災害時医療、健康長寿問題、研究の推進など未来社会のあらゆる課題の解決に向けて取り組んでいます。

― 様々な備えがあるなかで、ELSONAを導入された理由は?

理由として一番大きかったのは「LPガスとガソリンの両方が使える」点ですね。「能登半島地震の被災地避難所支援に関わった際、災害時には「ガソリン」が圧倒的に手に入りづらく、「LPガス」のほうが確保しやすいという現実を強く感じました。現地では「LPガス」が普及していて、備蓄量も豊富。都市ガスと違って、災害時の供給も比較的スムーズだったように思います。

ELSONAは「LPガス」と「ガソリン」の両方が使えるという柔軟性があり、

非常時でも稼働しやすく、さまざまな場面で活躍できる発電機だと感じました。

― 能登半島地震では被災地支援のため現地へ向かわれたとお聞きしました。

実際、現地ではどのような状況だったのでしょうか?

発災直後の2024年1月4日に、石川県穴水町に支援に行ったのですが、

たまたま穴水町に入った瞬間に、ちょうど町の街灯がすべて消えてしまいました。

七尾までは街灯がついていたのですが、おそらく、奥能登一帯が停電になっている状態だったと思います。

穴水駅近くの避難所に向かうと、そこだけがぼんやりと明るく、

中部電力パワーグリッドの車両が停まっていて、発電を行っていました。

駅周辺の街灯も点灯しており、避難所内にも給電されて、

そのあたりだけがぼうっと明るかったことがとても印象的でした。

おそらく、他の大規模な避難所でも同様に、発電車が入り発電を行っていたのだと思います。

避難所には400人ほどが避難していましたが、

自家発電の設備は故障していて、燃料も尽きかけていたようです。

ちょうど私が到着する数時間前にパワーグリッドの給電車が来たと聞きました。

実は大学に1台可搬型の発電機があったのですが、それを持って行かなかったことを本当に後悔しました。

石川県穴水町の避難所での炊き出しの様子

― ELSONAのような可搬型発電機が、まさに求められていたのですね。

はい。特に「LPガス」に対応しているというのは非常に重要だと感じました。災害時は「ガソリン」はとにかくないし、穴水町のように都市ガスが通っていない地域では、「LPガス」が主なエネルギー源です。

ELSONAは「ガソリン」だけでなく「LPガス」にも対応し、取り回しも軽く、操作も簡単。

誰でも扱いやすく、いざというときにすぐ使えるという点で非常に優れていると思います。

― そう言ってもらえてとても嬉しいです。

今後、発電機ELSONAの周知は、どのように進めていくご予定ですか?

2022年から本学では防災士の育成にも取り組んでおり、これまでに4,000人以上が資格を取得しています。今年度中には5,600人に達する見込みです。

資格は取得して終わりではなく、実践が大切です。その一環として、ELSONAを研修や訓練で実際に操作してもらい、災害時にも慌てず使えるようにしていく予定です。

先日行った非常通信訓練の様子

アマチュア無線やデジタル簡易無線などいろいろな無線を使用

非常通信訓練の無線の電源はすべてELSONA

また、10月にも大学と病院が合同で実施する防災訓練があり、そこでも活用する計画です。

― 医療機関としてのBCP対策における電源確保について、どうお考えですか?

電気があるかないかで、できることは大きく変わります。

冬場は電気を使わないで暖をとれるストーブなどがありますが、夏は冷房がないと命に関わります。電気がないと冷やすこともできません。

ですから、施設全体をまかなうような大型設備と併せて、個別に「可搬型の発電機」を備えることも大切だと感じています。

ELSONAは価格的にも導入しやすいと思います。防災訓練などで普段から使って操作にも慣れておくことで、結果として、非常時にも安心して使用できるようになります。

― 最後に、これから災害対策を検討する大学・医療機関に向けて、メッセージをお願いします。

電源確保は、つい後回しにされがちですが、実際の災害現場では最も早く必要になるものの一つです。発電機があるだけで、避難所の雰囲気も、できる対応の幅もまったく変わります。可搬型の発電機を1台備えることから始めて、そこから体制を整えていく。

その第一歩として、ELSONAのような「LPガス」と「ガソリン」2つの燃料が使える柔軟な機器があると心強いと思います。

―ありがとうございます。

被災地支援の最前線の貴重なお話しを伺い、ELSONAが現場で求められている理由を深く理解することができました。

インフラを整えつつ、災害時には実際に現場にもっていける「可搬型の発電機」が求められます。「ガソリン」だけでなく「LPガス」でも稼働し、可搬性に優れたELSONAは、災害支援やBCP対策において“最初の1台”として高く評価していただきました。

また、発電機を「備えておく」だけでなく、「日常的に使い、慣れておく」こと。普段の訓練や研修で実際に触れることで、非常時にも落ち着いて対応することができます。お話しを伺うなかで実践の大切さについてもあらためて実感しました。

これからも私たちは、「災害時に本当に役立つ発電機とは何か」を問い続けながら、現場の声に耳を傾け、安心と備えを届けてまいります。

(インタビュアー:緒方 貴人/正司 光輝 記事ライター:井髙 沙織/緒方 貴人)

納品場所

藤田医科大学防災教育センター

ELSONA GD1600SR 1台